|

L’émotion est parfois une chose simple, qui se construit sans artifice, ni fioriture. Bastien Vivès semble l’avoir clairement compris. Après Le Goût du Chlore, primé à Angoulême, ce jeune auteur nous livre avec Dans mes yeux, un récit d’une extrême sobriété, qui touche le lecteur bien au-delà de ce qu’il aurait imaginé. |

Votre père vous a amené très tôt voir des expositions : Vermeer, Bacon.

Mon père est peintre, illustrateur et a fait des décors pour le cinéma. Du coup, quand j’étais petit, j’ai beaucoup voyagé avec mon petit frère aux Etats-Unis, en Angleterre… Quand on visitait une ville, on passait notre temps dans les musées à regarder les peintures. Ainsi, j’ai vu Vermeer au Pays-Bas, Chuck Close à Chicago... Je me suis retrouvé devant des Bacon, je n’ai pas forcément tout compris, je voulais voir autre chose mais maintenant je me dis que ça m’a servi à quelque chose.

Ces œuvres ont-elles nourri votre imaginaire ?

Je ne sais pas, mais ça m’a placé dans un contexte différent, c’est sûr. Quand j’ai fait ma seconde d’arts appliqués, on me montrait des tableaux que je connaissais déjà. La position était assez confortable : les autres apprenaient, et moi je faisais mes trucs tout seul.

|

Le dessin de couverture pourrait nous rappeler Kirchner ou les expressionnistes allemands, est-ce voulu ? Au début, j’avais fait le dessin que j’avais colorié en orange, je l’ai scanné et pour construire la couverture j’ai superposé deux fois le même dessin. Et j’ai découvert des effets de saturation des couleurs. La couleur reste mon point faible, je n’arrive pas forcément à trouver le moyen d’être au plus juste, du coup ça provoque des accidents. Ce vert a été obtenu ainsi. Je l’ai gardé, car je voulais accentuer la dimension violente. C’est amusant, à la lecture du Goût du Chlore, votre album précédent, nous n’avions senti aucune lacune au niveau des couleurs. Pour Dans mes yeux, vous avez souhaité explorer un crayonné vif. Dans Le Goût du Chlore, c’était un huis clos, je n’avais pas ce problème de temporalité. Quand je parlais de lacune, je pensais à l’usage de la couleur d’un point de vue narratif. Par exemple, je ne sais pas montrer qu’à tel moment il est midi et demi par le travail sur la lumière. Des gens comme Gipi arrivent à créer une ambiance avec une couleur. On regarde, et on se dit que c’est exactement ça. Je n’ai pas cette capacité-là, j’ai testé l’aquarelle et ça ne fonctionne pas. Là, avec le crayon de couleur, je me suis senti bien : il me semblait plus facile de comprendre qu’il fallait dessiner avec la couleur, et non pas colorier. |

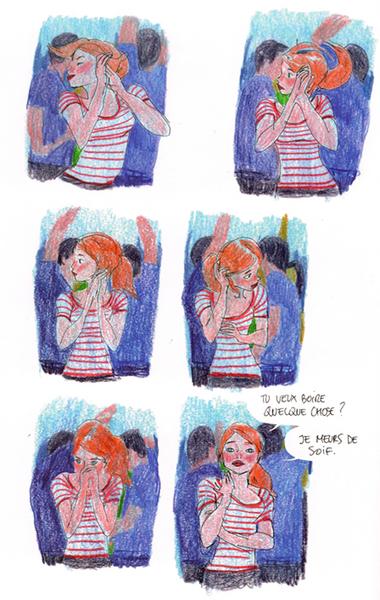

Après, il y a ce parti pris du point de vue subjectif. À partir de quel moment avez-vous pris la décision de ne raconter cette histoire qu’à travers le regard – les yeux – du garçon.

Ça c’est fait assez naturellement. Je cherchais à mettre en valeur ce que les personnes nous disent et je me suis attardé sur la jeune femme et ses attitudes. Je ne voulais la dessiner qu’elle, tout le temps. À travers un geste, elle nous fait comprendre la situation. Ce qui comptait pour moi, c’est ce qu’elle disait. Le garçon je n’en voulais pas, l’histoire pouvait se lire à travers ses yeux. La mise en scène a découlé de ça.

Ça favorise des instants de silence. Un jeu se crée sur ce qui est dit et non dit, à partir de l’environnement sonore.

Oui, pendant que j’écrivais cet album, un ami m’a dit : « C’est drôle, qu’on aime ou pas, ce personnage qui nous parle ça nous fait participer à une expérience assez bizarre » et j’étais assez content car l’une de mes grandes peurs était que le lecteur ne s’identifie pas et ne rentre pas dans l’histoire.

Dans l’ouvrage, il est question d’une rencontre. Contrairement au Goût du Chlore, la rencontre aboutit à une vraie relation, mais comme auparavant, on arrive à la fin avec ce sentiment d’un vide, d’un manque possible. En mélancolique, la relation vous semble-t-elle impossible ?

Lorsque j’écris, ma motivation pour raconter une histoire vient du fait que j’ai une image de début et une image de fin. Mais en fin de compte, ces images de début et de fin ne sont là que pour cadrer l’histoire que je raconte au milieu – c’est d’ailleurs ce milieu qui m’intéresse le plus –, ce début et cette fin n’ont pas de poids. Tout comme dans nos vies ce sont à peu près les choses dont on peut être sûr, un début, une fin, ce qui importe c’est le reste.

Dans Le goût du chlore, il y a surtout un long début qui laisse le lecteur dans l’attente…

J’aime beaucoup ce sentiment de l’attente, ça me permet de raconter toutes les petites choses que j’ai envie de rajouter au récit. J’ai vu un film italien de six heures, Nos meilleures années, qui retrace la vie de deux frères, de 18 à 60 ans. On ne voit ni leur enfance ni leur vieillesse et au regard du titre, il y a bien quelque chose à comprendre. Dans une histoire, il me semble que ce qui est important à vivre se situe-là, au milieu.

Derniers albums : Le Goût du Chlore (2008), Dans mes yeux (2009), KSTR

Propos recueillis par Emmanuel Abela et Kim

Retranscription : Nicolas Borg

Photo : Pascal Bastien